XRP(リップル)とは?仕組み・特徴・投資リスクをわかりやすく解説

この記事を読み終わると得られること

- リップルとは?何のために作られたの?

- ビットコインやイーサリアムとはどう違う?

- リップルはどこで買えてどう保管するのか

▶ Ripple(XRP / XRP Ledger)とは/誕生背景

Ripple(リップル)は Ripple Labs(以前は OpenCoin とも呼ばれた会社)によって開発され、XRP Ledger(XRPL) のネイティブ通貨が XRP です。Ripple Labs の創設期メンバーには Chris Larsen、Jed McCaleb などがおり、2012年頃からプロジェクトが立ち上がっています。 XRP Ledger は 2012 年に公開されて以降、低コストかつ高速な国際送金・価値交換を実現するためのインフラとして設計されてきました。

▶ Ripple が解決を目指した課題(ホワイトペーパー等からの引用)

ホワイトペーパー “Ripple: A payment protocol for financial institutions” や “Ripple Consensus Whitepaper” では、以下のような問題が指摘され、それに対する設計がなされています。

・ 銀行間の送金の遅さとコスト

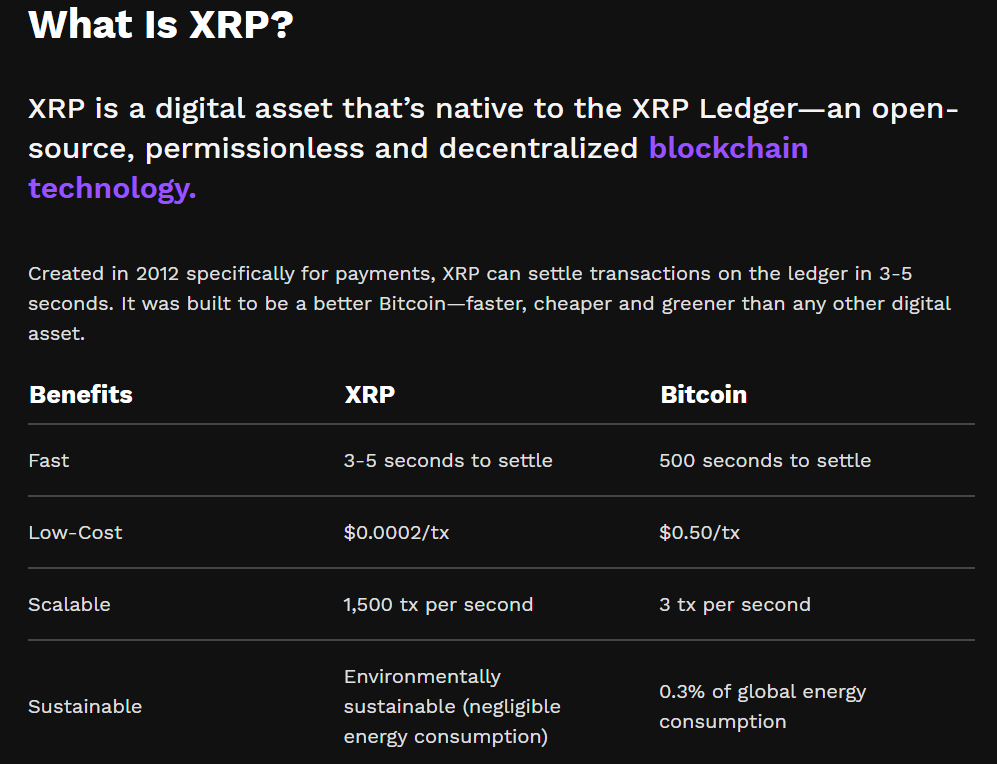

国を跨いだ銀行送金では、仲介銀行や複雑な決済・清算プロセスのために時間がかかり、手数料も大きくなることが多いです。Ripple はこのプロセスをシンプルにし、リアルタイムまたはほぼリアルタイムでの処理を目指しています。 XRP Ledger のトランザクションは通常 3〜5秒程度で承認されることが多く、非常に速いです。

・ エネルギー消費とマイニング不要性

ビットコインのような Proof-of-Work(PoW)方式は大量の計算(ハッシュ作業)と電力を必要とします。Ripple の合意プロトコル(RPCA: Ripple Protocol Consensus Algorithm)では、マイニング作業を不要とし、代わりに信頼できる検証ノード(validators)が提案し合い、相互投票で取引を確定していく方式を採用しており、これによって処理速度を上げつつ消費電力を抑えることができます。

・ スケーラビリティと取引の確定性

従来の多くのブロックチェーンでは、取引の確定(finality)が遅く、多くの確認(confirmations)を要することで安全を確保します。この遅延が銀行間取引や決済用途での障壁となります。

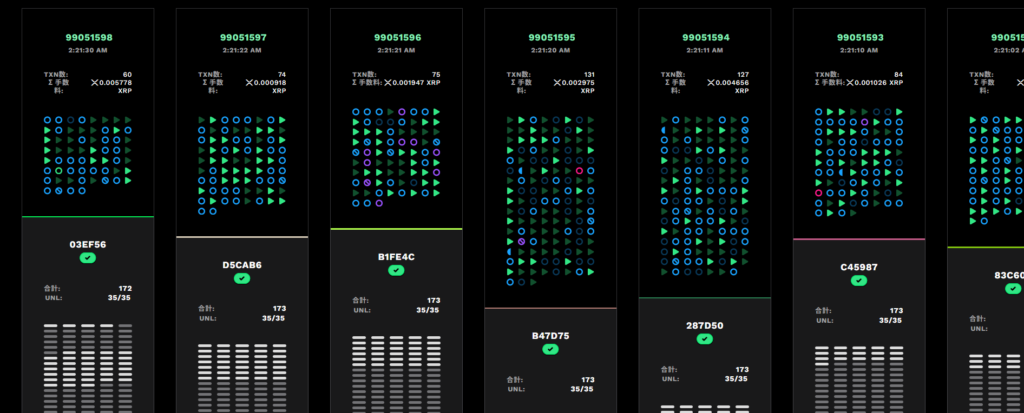

Ripple は XRP Ledger のコンセンサスでは、数秒で台帳(ledger)が決定(validated)され、その後そのバージョンは変更できないものとされます。「一度 validation された ledger version は変更できず、その内容が履歴を形成する」設計となっていることが公式ドキュメントで明記されています。

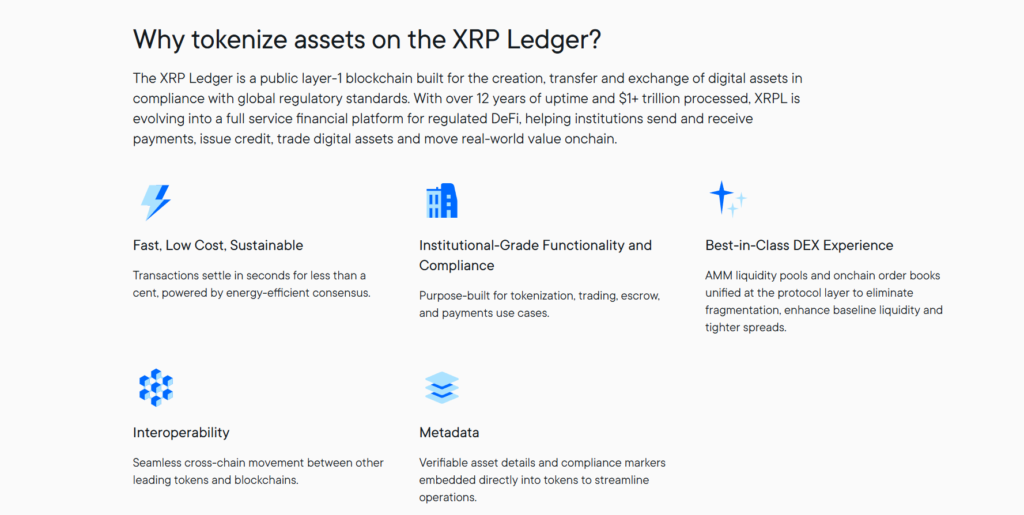

・ 相互運用性と通貨交換機能

XRP Ledger は多数の通貨ペアの交換(交換オファー:offers in the distributed exchange)を組み込んでおり、異なる法定通貨や資産間の架け橋を提供する機能があります。銀行や決済プロバイダが自国通貨と他国通貨を素早く交換・清算する手段として使いやすいように設計されています。

ホワイトペーパーにおいて、Ripple Network が “real-time gross settlement system, currency exchange and remittance network” と説明されているのはこの用途を示します。

▶ 技術的な特徴・仕組み

https://ripple.com/tokenization

以下は、Ripple / XRP Ledger の技術設計で重要なポイントです。開発者が知っておくべき内容を中心にまとめます。

・ コンセンサス構造 (Consensus Structure)

XRP Ledger では、検証ノード(validators)がトランザクションの候補セット(candidate transactions)を共有し、それらを提案・投票し合い、スーパーマジョリティ(多数派の合意)が得られた候補セットが次の台帳(ledger version)として確定(validation)されます。複数の候補 ledger が存在し得ますが、最終的には一つだけが “validated ledger” として確定し、以後変更されません。

・ Unique Node List (UNL)

各ノードは “信頼できる検証ノード群 (validators)” のリストを持っており、これを Unique Node List(UNL)といいます。投票を受け入れるノードの集合はこの UNL を基に決定され、UNL 内のノードの多数の合意を通じて consensus を得ます。UNL を通じた設計は、完全なオープン参加型ネットワークと比べると “信頼前提 (trusted nodes)” の要素を含んでいて、これが高速性と確定性を得るための鍵となっています。

・ 取引の処理速度・コストの低さ

XRP の取引は通常 数秒で(3-5秒程度)承認され、手数料も非常に低く設定されています。手数料は固定ではなく、取引量・ネットワークの状況によって微調整されますが、Bitcoin や混雑した Ethereum ネットワークと比べると大きく軽いコストで送金できる設計です。

・ 発行量・プレマイン/供給モデル

XRP は最初から 1000 億(100,000,000,000)XRP が発行され、その大部分は Ripple Labs によって保有・管理されています。プレマインされており、マイニングを通じて新しく発行されるものではありません。供給量は固定されており、発行の上限を超えることはプロトコル上できません。

▶ ビットコイン・イーサリアムとの違い

Ripple/XRP Ledger は、設計目的や仕組みがビットコイン・イーサリアムとはかなり異なります。以下、主な違いを整理します。

・ コンセンサス方式の違い

ビットコインは Proof of Work(PoW)方式であり、マイナーが計算力(ハッシュ計算)を競ってブロックをつくる方式です。この方式は分散性・セキュリティに強みがありますが、処理速度やエネルギー消費の面で制約があります。 XRP Ledger はマイニングを使わず、RPCA(Ripple Protocol Consensus Algorithm)という合意方式をとり、UNL を使った検証ノードの多数決により ledger version の確定を行います。これにより、PoW に比べて遥かに低い遅延・低い電力消費が可能です。

・ 確定性と遅延の違い

ビットコインや初期の Ethereum は “probabilistic finality”(確率的確定性)をとることが多く、取引が「十分安全」と見なされるためには複数のブロックの追加を待つ必要があります。これに対し、XRP Ledger では一定の投票プロセスを経て数秒で ledger が validated され、それ以降その台帳の内容は変更不可能とされるため、高速な確定性が提供されます。

・ 用途・ユースケースの焦点

ビットコインは価値保存 (“store of value”) としての性格が強く、トランザクション機能はそのための付随的なものと見なされることが多いです。Ethereum はスマートコントラクトと汎用分散アプリケーション(DeFi、NFT、など)を支えるプラットフォームとして設計されています。 Ripple / XRP Ledger は主に「金融機関間の決済」「クロスボーダー支払い」「法定通貨や資産の流動性仲介」の用途を想定しており、銀行・決済企業が使いやすい速度とコスト・透明性を重視しています。

▶ リップルはどこで買える?どう保管する?

・ 【購入できる場所】リップルはほとんどすべての取引所で買えます

大体どの取引所にも取り扱いがあります。

| Exchange 取引所 | KYC 本人確認 | BTC MakerFee/TakerFee 指値/成行手数料率 | Supported Coins(EX) 取扱銘柄の例 | BTC Withdrawal Fee BTC出庫手数料 | BTC Min Withdrawal BTC最低出庫枚数 | ETH Withdrawal Fee (ERC20 / OP / ARB) ETH出庫手数料 (ERC20 / OP / ARB) | ETH Min Withdrawal (ERC / OP / ARB) ETH出庫枚数 (ERC20 / OP / ARB) | API | Staking / Lending | Trading Platform 取引環境 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

OKJ OKJ | Required 必要 | 0.07~0.02%/0.14~0.06% | BTC, ETH, XRP, SOL, ARB, BNB, TON, SUI, APT | 0.0005~0.002 BTC | 0.0001 BTC | 0.003~ / 0.0005 / 0.0005 ETH | 0.01 / 0.01 / 0.01 ETH | Yes | Yes | Web / Mobile |

BitFlyer BitFlyer | Required 必要 | ×0.01~0.15% | BTC, ETH, XRP | 0.0004 BTC | 0.001 BTC | 0.005BTC / - / - | 0.001ETH / - / - | Yes (CCXT) | Occasional 不定期開催 | Web / Mobile |

BitTrade BitTrade | Required 必要 | 0%/0% | BTC, ETH, XRP, SUI, SOL, ATOM, ARB | 0.0005 BTC | 0.001 BTC | 0.005ETH | 0.01ETH(ERC20) | Yes (CCXT) | Yes | Web / Mobile |

| Required 必要 | ー0.02%/ 0.12% | BTC, ETH, XRP, SOL, ATOM, OP | 0.0006 BTC | 0.0001 BTC | 0.005 / 0.00042 / 0.00042 ETH | 0.01 / 0.01 / 0.01 ETH | Yes (CCXT) | No | Web / Mobile | |

| Required 必要 | ー0.01% /0.05% | BTC, ETH, XRP, ATOM, SOL | Free | 0.02 BTC | Free | 0.1 / 0.1 / 0.1 ETH | Yes | Yes | Web / Mobile | |

Coincheck Coincheck | Required 必要 | 0%/0% | BTC, ETH, XRP, MATIC | 0.0005 BTC | 0.00001 BTC | 0.005 / - / - | 0.00000001ETH / - / - | Yes (CCXT) | Lending | Web / Mobile |

| Required 必要 | 0.1~0.01%/0.1~0.023% | BTC, ETH, XRP, SOL, BNB, APT | 0.00003 BTC | 0.00003 BTC | 0.0002 / 0.000005 / 0.00004 ETH | 0.002ETH(ERC) | Yes | Yes | Web / Mobile |

表出典:国内仮想通貨取引所7選

・ 【セキュリティ強化】リップルをLedgerなどのコールドウォレットに保存する

長期で保管するならコールドウォレットを、そうでなければホットウォレットを使いましょう。半年以上ホールドするなら購入してもよいと思います。ホットウォレットはリップルの預け入れができないものもあるので注意。ホットウォレットならTrustウォレットが有名です。

コールドウォレットは仮想通貨をオフライン管理できるもので保管時のハッキングから身を守れます。

▶ リップルまとめ

Ripple/XRP Ledger(XRPL)は、国際送金や銀行間決済における「遅延・コスト・エネルギー消費・マイニング不要性」といった暗号資産/ブロックチェーンの課題を明確に捉え、それらを克服するための設計がなされたプロジェクトです。RPCA による高速な合意形成、UNL を通じた信頼ノードの集合、固定された供給量、そして 3-5 秒程度のトランザクション確定時間などは、Ripple が「金融の既存インフラと互換性を持ちつつ、新しい価値交換インフラとして使えるように」設計されていることを示しています。

ビットコインが“デジタルゴールド”として価値保存や非中央集権性を重視するなら、Ripple/XRP は“決済・流動性仲介インフラ”として重視される設計です。Ethereum が汎用スマートコントラクト基盤としてアプリ開発・DeFi を拡大することを志しているのに対し、Ripple はシンプルで高速・低コスト・金融機関フレンドリーなユースケースを中心に据えている点が大きな違いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。