Sui(スイ)の基本とは?仕組み・特徴をわかりやすく解説

この記事を読み終わると得られること

- スイとは?何のために作られたの?

- ビットコインやイーサリアムとはどう違う?

- スイはどこで買えてどう保管するのか

▶ Sui の創設者(誰が作ったか)

公式 Whitepaper と “About SUI” のページにより、Sui は 元 Meta(Facebook)の Novi Research チームに所属していたエンジニアたちが立ち上げたプロジェクトです。

創設者(共同設立者/ファウンダー)は次のとおりです:

彼らは Novi Research 時代に Move プログラミング言語の開発や分散システムの設計に携わっていたメンバーで、Web3 インフラをより高速で使いやすくするチェーンを作ることを目的として Sui を開発しています。

公式のトークンエコノミクス/サイト情報によると、Sui のメインネット(Mainnet)は 2023年5月3日 に公開ローンチされました。

また、メインネット公開に先立って、テストネット/インセンティブ付きテストネットが行われており、Move 言語の採用やチェーン設計の検証が進められていました。

トークン供給量(SUI トークン)は総量 100億(10,000,000,000 SUI)と設定されており、メインネットローンチ時にはそのうち約 5% が循環供給(circulating supply)されていたとのことです。残りは将来的な割当・解放スケジュールに沿って徐々に放出される設計です。

▶ Suiの設計思想と解決しようとした課題

Sui は Mysten Labs によって開発された Layer1 ブロックチェーン で、従来のブロックチェーンが抱えていた「遅延」「スループット不足」「ユーザー体験の悪さ」といった課題を解決することを目的に設計されました。

Sui の最大の特徴は「オブジェクト中心 (object-centric) モデル」です。これはアカウントやスマートコントラクト中心の Ethereum モデルとは異なり、トランザクションの対象を「オブジェクト」として定義し、その所有関係や共有状態によって処理の仕方を変えるものです。

Sui の公式ドキュメントでも「Sui processes transactions differently depending on whether they involve owned objects or shared objects」と説明されているように、この設計により、ほとんどの取引は高速かつ並列的に処理できるようになっています。

・ 高速処理と新しいコンセンサス

Sui が目指すもう一つの大きな解決点は「確定性の高速化」です。従来の Ethereum や Bitcoin では、トランザクションの最終確定(finality)に数秒から数分を要することがありました。

これに対して Sui は Mysticeti という新しい合意プロトコルを採用し、「所有オブジェクトだけを扱うトランザクション」は数百ミリ秒程度で commit できるとされています。公式ブログでは「ownership transactions achieve commit latency of ~250ms, while shared object transactions take around ~500ms」と紹介されており、ユーザーが体感できるレベルで遅延を減らす設計になっています。

・ 並列実行とスケーラビリティ

Sui の大きな技術的強みは、並列処理です。ビットコインやイーサリアムでは、基本的にすべてのトランザクションが直列で処理されます。

これに対し、Sui では「所有オブジェクトトランザクション」と「共有オブジェクトトランザクション」を区別し、干渉のないトランザクションは同時に処理できます。これによって、ネットワーク全体の帯域を最大限に活かし、テスト環境では 30 万 TPS 以上のスループットを達成したと報告されています。

この並列実行モデルこそが、ゲームやソーシャルアプリ、NFTの大量取引など、高頻度のユースケースでの優位性につながっています。

・ ビットコインとの違い

ビットコインと Sui の違いは、その存在意義からして根本的です。ビットコインは「デジタルゴールド」「非中央集権の価値保存」を目的として設計され、Proof of Work に基づく計算資源の消費によってセキュリティを担保しています。

一方で、Sui は価値保存そのものよりも「高速・低コストでの取引実行」を優先し、設計段階から分散アプリケーション(DApp)や大量トランザクションを前提にしています。言い換えると、ビットコインが「堅牢な価値保存の台帳」であるのに対し、Sui は「ユーザーや開発者がリアルタイムで使える分散型の計算インフラ」です。

・ イーサリアムとの違い

イーサリアムは「スマートコントラクトによる汎用計算」を可能にし、DeFi や NFT といった大きなエコシステムを生み出しました。しかし、その処理モデルは基本的に 順序付きのトランザクション実行であり、並列性には制約があります。そのため、スケーラビリティを補うためにロールアップやシャーディングといった二層的な拡張が模索されています。

これに対して Sui は、レイヤー1の段階から「オブジェクト依存性に基づく並列処理」を設計に組み込み、さらに Mysticeti による低レイテンシ合意を活用することで、基盤そのものが高性能化されています。つまり、イーサリアムが「順序型処理をベースにスケーリング手法を積み上げる」のに対し、Sui は「構造から並列処理を前提にして最適化する」という違いがあります。

・ Sui(スイ)のまとめ

Sui は、ビットコインが解決した「中央集権通貨への依存」や、イーサリアムが解決した「中央集権サーバーによるアプリ実行」の問題を踏まえつつ、さらに一歩進めて「高速性・並列性・低コスト」という課題に取り組んだブロックチェーンです。

Mysticeti のような最新の合意アルゴリズムや、オブジェクト中心の処理モデルにより、Sui は数十万 TPS レベルのスループットとサブ秒のレイテンシを実現し、開発者・ユーザー双方に新しい体験を提供しています。そのため、特にリアルタイム性を要求される Web3 アプリケーション(ゲーム、メタバース、ソーシャル、NFT取引)において、Sui は他のチェーンにない強みを持つ存在だと言えるでしょう。

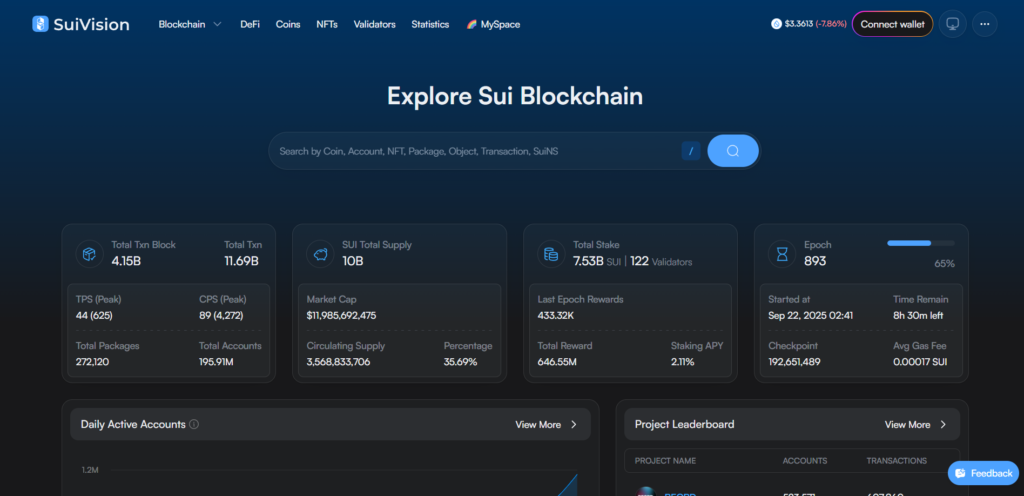

▶ Suiのトランザクションを確認する・Suiチェーンをウォレットに追加する

▶ SuiはOKJなどで購入するかDEXでSwapして手に入れる

・ OKJで取り扱いがあります

下記表の下、リンク先で主要な取引所のうちどこでSUIを買えるか、ビットコインなどの売買手数料などと共に確認できます。

| Exchange 取引所 | KYC 本人確認 | BTC MakerFee/TakerFee 指値/成行手数料率 | Supported Coins(EX) 取扱銘柄の例 | BTC Withdrawal Fee BTC出庫手数料 | BTC Min Withdrawal BTC最低出庫枚数 | ETH Withdrawal Fee (ERC20 / OP / ARB) ETH出庫手数料 (ERC20 / OP / ARB) | ETH Min Withdrawal (ERC / OP / ARB) ETH出庫枚数 (ERC20 / OP / ARB) | API | Staking / Lending | Trading Platform 取引環境 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

OKJ OKJ | Required 必要 | 0.07~0.02%/0.14~0.06% | BTC, ETH, XRP, SOL, ARB, BNB, TON, SUI, APT | 0.0005~0.002 BTC | 0.0001 BTC | 0.003~ / 0.0005 / 0.0005 ETH | 0.01 / 0.01 / 0.01 ETH | Yes | Yes | Web / Mobile |

BitFlyer BitFlyer | Required 必要 | ×0.01~0.15% | BTC, ETH, XRP | 0.0004 BTC | 0.001 BTC | 0.005BTC / - / - | 0.001ETH / - / - | Yes (CCXT) | Occasional 不定期開催 | Web / Mobile |

BitTrade BitTrade | Required 必要 | 0%/0% | BTC, ETH, XRP, SUI, SOL, ATOM, ARB | 0.0005 BTC | 0.001 BTC | 0.005ETH | 0.01ETH(ERC20) | Yes (CCXT) | Yes | Web / Mobile |

| Required 必要 | ー0.02%/ 0.12% | BTC, ETH, XRP, SOL, ATOM, OP | 0.0006 BTC | 0.0001 BTC | 0.005 / 0.00042 / 0.00042 ETH | 0.01 / 0.01 / 0.01 ETH | Yes (CCXT) | No | Web / Mobile | |

| Required 必要 | ー0.01% /0.05% | BTC, ETH, XRP, ATOM, SOL | Free | 0.02 BTC | Free | 0.1 / 0.1 / 0.1 ETH | Yes | Yes | Web / Mobile | |

Coincheck Coincheck | Required 必要 | 0%/0% | BTC, ETH, XRP, MATIC | 0.0005 BTC | 0.00001 BTC | 0.005 / - / - | 0.00000001ETH / - / - | Yes (CCXT) | Lending | Web / Mobile |

| Required 必要 | 0.1~0.01%/0.1~0.023% | BTC, ETH, XRP, SOL, BNB, APT | 0.00003 BTC | 0.00003 BTC | 0.0002 / 0.000005 / 0.00004 ETH | 0.002ETH(ERC) | Yes | Yes | Web / Mobile |

・ DEX

SuiはイーサリアムメインネットチェーンなどのEVMチェーンからブリッジ、swapする際は元のウォレットに加えてSuiチェーンにつながったウォレットが必要です。Suiを直接買うには取引所で買います。

・ 【セキュリティ強化】Suiをコールドウォレットで保管する

コールドウォレットの老舗として有名なLedgerは2025年にSUIネットワークに対応しました。

長期で保管するならコールドウォレットを、そうでなければホットウォレットを使いましょう。半年以上ホールドするなら購入してもよいと思います。ホットウォレットはSUIの預け入れができないものもあるので注意。

コールドウォレットは仮想通貨をオフライン管理できるもので保管時のハッキングから身を守れます。

▶ Suiのまとめ

Sui は 2022 年に Mysten Labs によって開発が開始されたレイヤー1ブロックチェーンであり、その設計思想は従来の Ethereum 型とは大きく異なっています。ホワイトペーパーでも強調されているように、Sui は Meta(旧Facebook)の Diem プロジェクトで生まれた Move 言語を改良して採用し、資産やデータを「オブジェクト」として扱う独自モデルを導入しました。

これにより、NFT やゲーム、資産管理など複雑なアプリケーションでも直感的かつ安全に開発できる環境を提供しています。さらに、Sui の大きな特徴は 並列処理によるスケーラビリティです。依存関係のないトランザクションを同時に実行することで、従来のチェーンが抱えてきたスループットの制約を解消し、低遅延での処理を実現します。これはアカウントベースで全体状態を逐次更新する Ethereum や、UTXO モデルを採用する Bitcoin とは明確に異なるアーキテクチャです。

総じて Sui は、EVM 互換性をあえて持たず、Move 言語 × オブジェクト指向 × 並列処理という新基盤を打ち出すことで、次世代型の高性能スマートコントラクトプラットフォームを目指しています。